朱懿柏副主任提醒攝護腺肥大造成排尿異常等問題,務必及早就醫,杜絕後患

一位70歲的男性民眾,長年受攝護腺肥大困擾,自認年紀大不適合手術,一直以藥物控制病情。近期出現反覆血尿及排尿不順情形,前往聯新國際醫院泌尿外科求診,朱懿柏副主任進行超音波檢查後發現,膀胱內有明顯血塊堆積。由於該名患者有心臟病與高血壓病史,評估後先安排手術清除血塊。然而術後仍無法順利解尿,經施行經尿道攝護腺刮除手術。術後第三天,患者已可自行順利排尿並成功拔除導尿管出院,病情顯著改善。

根據國民健康署統計,台灣男性從50歲起,攝護腺肥大發生率明顯上升,每增10歲,發生率增加約10%,至80歲時高達八成男性受到影響。朱懿柏副主任指出,儘管發生率高,卻非所有患者都需要手術治療,會依據排尿困難、頻尿、夜尿等對生活的影響程度進行評估。

朱懿柏副主任提醒攝護腺肥大造成排尿異常等問題,務必及早就醫,杜絕後患

初期攝護腺肥大常見的症狀包括:尿流變細、排尿速度減慢、解尿需等待等。若病情持續惡化,膀胱功能會受到影響,進一步出現頻尿(每日超過8次)、夜尿(晚上需起床2次以上)、急尿與尿失禁等困擾。

朱懿柏提醒,當男性出現「尿失禁」問題時,往往代表攝護腺肥大已進入晚期階段,膀胱功能出現損傷跡象。他說明,尿失禁主要可分為以下三種類型:急迫型尿失禁:當膀胱壓力過大,無法存太多尿,常來不及如廁已急尿外漏。滿溢型尿失禁:膀胱已喪失知覺儲存過量尿液,導致不自主慢慢漏尿,到了這個階段即便做手術,也因為膀胱功能已經受損,需藉由藥物協助。應力型尿失禁:較常見於女性,為括約肌不穩定所致,男性相對少見。

朱懿柏指出,攝護腺常見疾病包括:1.攝護腺肥大:50歲以上男性可能開始面臨排尿不順與頻尿等問題。2.攝護腺炎:好發於20~30歲性活動頻繁的男性,或是60歲以上有攝護腺肥大的男性。可能因細菌感染導致發燒或解尿疼痛等症狀。3.攝護腺癌:多與家族遺傳及基因變化有關,臨床症狀與攝護腺肥大相同,需檢查才能及早發現。

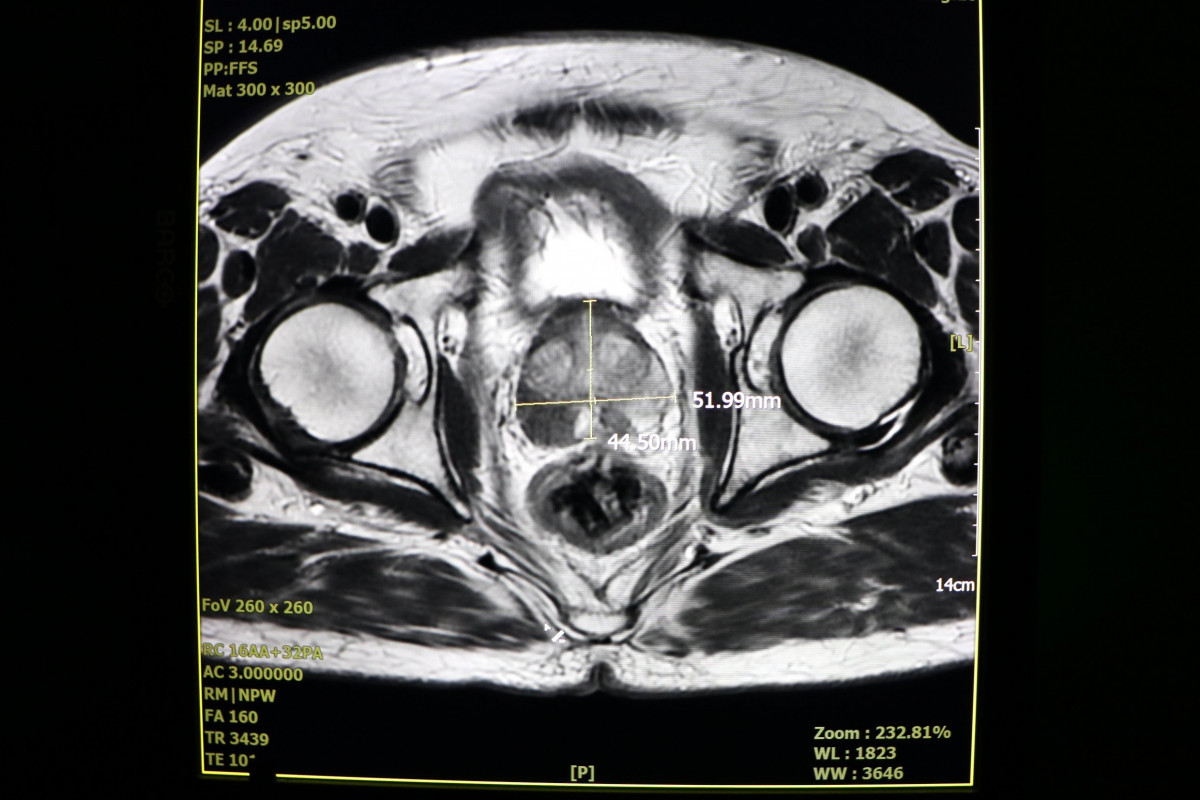

由於這三種疾病初期症狀極為相似,常導致延誤診斷與治療時機。因此朱懿柏表示針對50歲以上的患者在門診時,都會做以下的檢查,一方面排除是否罹患攝護腺癌的疑慮,同時也作為後續需要手術及評估治療方案的重要依據。1. 肛門指診:用手指去摸攝護腺的大小、軟硬度、確認是否有疼痛感、異常或出現硬塊,也可藉此檢查出疑似攝護腺癌病灶。2.攝護腺特定抗原(PSA):抽血篩檢攝護腺癌。3.血液腎功能檢驗:判斷對腎臟影響的程度。4.超音波:可以正確測量攝護腺大小與膀胱殘留尿量。5. 尿動力學檢查:分析尿流與膀胱壓力,判斷排尿功能是否受損。

攝護腺肥大超音波檢查照

許多男性對泌尿系統相關症狀仍感難以啟齒,往往因延誤就醫而導致病情惡化,朱懿柏分享,曾有民眾因腳腫、水腫就診,才發現是長期無法正常排尿導致腎臟病變,需緊急洗腎。經手術刮除攝護腺後,才恢復排尿功能。他呼籲,45歲以上有家族癌症史或50歲以上男性,應養成定期泌尿系統健檢習慣,尤其出現排尿異常、夜尿頻繁或尿失禁等症狀時,應盡早就醫,透過藥物或微創手術等多元治療方式,大多可有效控制與改善,不僅能減少日常不便,更能防止膀胱功能惡化,甚至及早揪出攝護腺癌,爭取最佳治療時機。