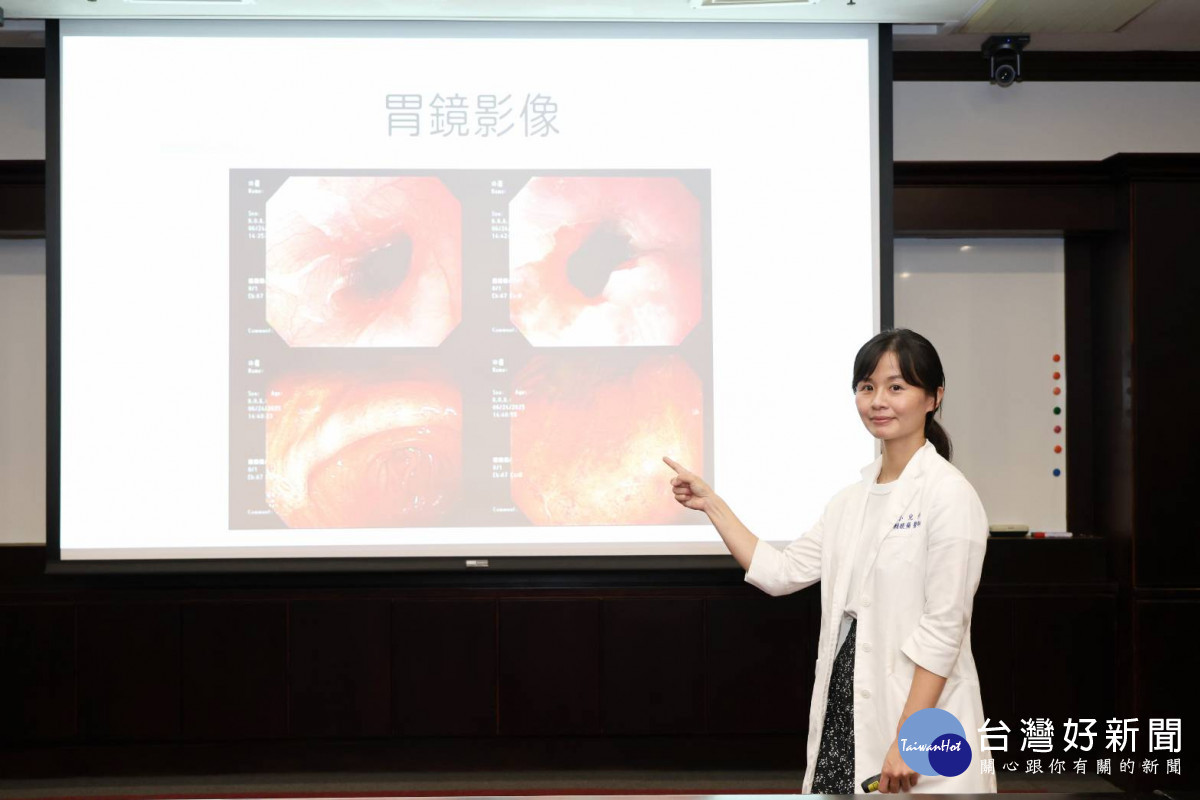

15歲男孩,因情緒困擾趁家中無人,飲用了強酸性清潔劑,造成食道與胃部中度化學性灼傷。家屬發現後立即送往台南新樓醫院,經胃鏡檢查確認患者食道與胃部黏膜出現化學性灼傷,損傷程度為中度(2A級),經過醫療團隊治療後,已順利出院,目前定期回院追蹤檢查。

新樓醫院小兒科賴馥蘋醫師提醒,腐蝕性物質誤食在兒童與青少年族群雖然發生率不高,若一旦發生,可能會造成嚴重的健康影響。遇到腐蝕性物質誤食時應避免催吐、飲水或自行中和,並立即就醫,按「3不1就醫」方式,緊急處理。

賴醫師表示,許多民眾在事發緊急當下,可能會採取不當的處置,反而更加重傷害。首先,不應催吐。雖然直覺上會想讓患者將有害物質排出,但催吐會讓腐蝕性液體再次經過已經受損的食道,造成重複性傷害。

其次,不要讓病人飲水稀釋。雖然稀釋看似合理,但飲水可能引發嘔吐反應,讓腐蝕性物質再次接觸食道,同時也可能導致患者將液體吸入呼吸道,引發吸入性肺炎。

再者,應避免嘗試酸鹼中和。使用相反性質的物質來中和已攝入的化學品可能造成危險,因為酸鹼中和反應會產生大量熱能和氣體,可能引發胃腸穿孔等嚴重併發症。唯一適當的做法是立即將患者送往醫療院所接受專業評估和治療。

賴醫師提及,醫療團隊會根據病人的症狀表現和攝入物質的性質來決定後續的檢查和治療計畫。如果患者出現吞嚥困難、持續嘔吐、大量流涎或口腔明顯發炎等症狀,或者已知攝入高腐蝕性化學物質,即使患者暫時症狀不明顯,醫師通常會建議在誤食後6至24小時內安排胃鏡檢查。

相對地,如果病人完全沒有症狀,且攝入的是腐蝕性較低的物質(例如:稀釋漂白水),通常只需要在醫院觀察數小時。不過,這種判斷需要由專業醫療人員進行評估。

賴醫師指出,化學性食道灼傷是可以預防的醫療問題,透過適當的居家安全措施,以及對青少年心理健康狀況的關注和適時介入,可以有效降低此類事件的發生率。強酸或強鹼成分的清潔劑應妥善存放在兒童和青少年無法接觸的地方,產品標示應清楚完整,且不應使用飲料瓶盛裝化學清潔用品,建議家長定期檢查危險物品的存放狀況。

賴醫師強調,當不幸發生誤食意外時,正確的處理方式和及時的醫療介入對於病人的預後具有重要影響。民眾應了解正確的急救原則,並在緊急時刻保持冷靜,盡快尋求專業醫療協助。